Trompettiste installé à Dallas, Dennis Gonzalez voit cette année paraître une poignée d’enregistrements qui célèbrent son association avec quelques figures de taille (Reggie Workman sur A Matter of Blood, Frank Lowe sur un Live enregistré par son Band of Sorcerers en 1989 ou Joe Morris sur Songs of Early Autumn) ou sa complicité avec ses deux fils (à entendre sur The Great Bydgoszcz Concert), auxquels il doit, voici une dizaine d’années, d’avoir renoué avec la musique…

Trompettiste installé à Dallas, Dennis Gonzalez voit cette année paraître une poignée d’enregistrements qui célèbrent son association avec quelques figures de taille (Reggie Workman sur A Matter of Blood, Frank Lowe sur un Live enregistré par son Band of Sorcerers en 1989 ou Joe Morris sur Songs of Early Autumn) ou sa complicité avec ses deux fils (à entendre sur The Great Bydgoszcz Concert), auxquels il doit, voici une dizaine d’années, d’avoir renoué avec la musique…

JAP >>> « Vous avez sorti, en cette année 2009, deux grands disques très inspirés. Tout d’abord « A Matter of blood » en 4tet, assez sombre et énigmatique, et « Scape Grace » en duo, plus lumineux. Je pense sincèrement que nous parlerons encore de ces deux disques dans de nombreuses années.

Pensez-vous vivre une étape particulière dans votre carrière de musicien, ou n’est ce qu’une suite naturelle de votre parcours commencé il y a 30 ans maintenant? »

DG >>> La réponse est là entre les deux suggestions…

Sans compter les deux disques que vous mentionnez, j’ai sorti d’autres disques cette année…c’est mon année la plus productive, la plus fertile de toute ma carrière, même en prenant en compte les « années Silkheart». La nouvelle compagnie lithuanienne, No Business Records, a sorti « Songs of Early Autumn », mon disque avec le grand guitariste Joe Morris (qui joue ici de la contrebasse). Mes fils et moi-même (notre groupe Yells At Eels) – avec le saxophoniste portugais Rodrigo Amado – avons sorti un nouvel enregistrement en concert en Pologne nommé « The Great Bydgoszcz Concert » sur le label français Ayler Records. Et enfin, Qbico Records a sorti le LP/CD « Hymn for Tomasz Stańko » dans lequel je mène un groupe avec le saxophoniste légendaire de Detroit Faruq Z. Bey, l’ancien leader de Griot Galaxy.

Je vous remercie pour les mots au sujet des deux disques mentionnés, et j’espère vraiment qu’on parlera encore dans plusieurs années de ces deux disques. C’est difficile dans la vie d’un musicien de jazz quand on est oublié, c’est pourquoi je prie pour que « Blood » et « Scape Grace » m’aident à pénétrer les esprits et les oreilles des amateurs de jazz partout dans le monde.

Pour finir de répondre à votre question, je pense que depuis 2004, ces cinq dernières années ont été une nouvelle étape de créativité pour ma musique. J’ai commencé ma carrière à la fin des années 70, et j’ai vécu plusieurs étapes – différentes directions, des hauts et des bas – tout au long de ces trente années. Mais au final, je pense qu’il y a une cohérence dans mon travail, malgré tous les styles et tous mes groupes… On m’a souvent dit qu’on pouvait reconnaître mon son sur chacun des disques que j’ai enregistrés, avec des musiciens connus comme inconnus… Cela ne cesse de m’étonner !

JAP>>> Parlons un peu de Matter of Blood » si vous voulez bien. Il y a dans ce disque une sonorité formidable, ample et mystérieuse, due à l’alchimie entre les 4 musiciens, qui semblent tous au meilleur de leur créativité. Pouvez-vous nous parler de ce disque, et des musiciens qui y jouent? »

DG >>> Évidemment, le musicien le plus important et le plus connu sur la session est le contrebassiste légendaire de John Coltrane, et un des plus doués techniquement de tous les bassistes de jazz – un joueur brillant dans le hard bop et dans l’avant-garde – Reggie Workman, qui a maintenant 76 ans. J’ai fait sa connaissance il y a 28 ans en Finlande, lors du Festival Pori, où il jouait avec le batteur maintenant décédé, Edward Vesala. Puis nous nous sommes à nouveau rencontrés pendant le Festival de Jazz de Ljubljana, où il menait des workshops et des performances avec sa femme Maja, la grande danseuse moderne yougoslave. On avons un peu discuté, de rien en particulier, puis nous nous sommes promis de faire de la musique ensemble “un de ces jours”. J’attendais patiemment depuis que le bon moment se présente pour que nous puissions collaborer idéalement…quand Marty Monroe, de Furthermore Recordings, m’a encouragé à ne pas laisser filer le temps. Avec l’aide de mon ami Oliver Lake et grâce à Mr Workman lui-même, nous avons enregistré à Brooklyn le 30 décembre de l’an passé.

Je vraiment été très surpris de la fluidité et du naturel avec lesquels son jeu de contrebasse s’est intégré à ma musique. Je n’ai pas assez de mots pour décrire ce qu’il a accompli sur cet enregistrement, pour évoquer la tendresse et les cris de son instrument. Il faut vraiment l’écouter sur se disque !

J’ai joué à New York au Tonic avec Ellery Eskelin et Mark Helias en 2003, et le batteur Gerald Cleaver aurait du nous accompagner, mais comme Cleaver n’était pas là à l’heure, nous l’avons remplacé par Michael T.A. Thompson. Ce concert sorti sur le label Clean Feed sous le nom de « Dance of the Soothsayer’s Tongue ». Thompson possède un sens quasi-psychique sur la batterie…il est excellent, c’est un des mes batteurs préférés de la scène new-yorkaise. Nous sommes également de bons amis !

Et maintenant, quelques mots concernant le pianiste. En 1983, la compagnie de disques Nimbus m’a envoyé un CD avec un jeune pianiste de Los Angeles, Curtis Clark. Il jouait sur ce disque avec le sud-africain Louis Moholo (avec qui j’allais faire un disque en 1985) et aussi avec le saxophoniste anglais Andy Sheppard. Le disque s’appelait « Live at the Bimhuis ». J’ai trouvé la musique fraîche et pleine de swing, avec des moments totalement fous et free. Dès ce moment là, j’ai décidé que je jouerais avec Curtis dans l’avenir. Mais il a habité à Amsterdam pendant vingt ans, et ce n’est que récemment qu’il est revenu en Amérique, pour des raisons qui me sont inconnues. Ce disque a été pour moi la chance de jouer avec un pianiste extraordinaire.

JAP >>> « Revenons bien en arrière… Qu’est ce qui vous a donné envie de jouer de la musique? Pouvez vous nous expliquer quel chemin vous a mené jusqu’à l’apprentissage de la trompette, et jusqu’au jazz? »

DG >>> Je joue de la trompette depuis l’âge de 10 ans, et mon rapport à la trompette a vraiment changé au cours des 45 années. Quand j’ai commencé la première fois à jouer, c’était parce que je me suis rendu compte que dans l’orchestre de l’école, la trompette était habituellement l’instrument solo. J’ai été timide toute ma vie, et je me disais que c’était une manière d’attirer l’attention sans trop en faire. J’ai vite aimé la puissance du son de l’instrument… et puis c’était mon premier jouet de valeur ! À la maison, le jazz qu’on écoutait était celui de l’ère swing, période qu’affectionnait beaucoup mon père. Je préférais alors les disques de Stan Kenton, parce qu’il était très expérimental pour cette période.

Avant 1969, je ne me rendais pas du tout compte du poids historique de la trompette dans le jazz, jusqu’à ce qu’un des leaders de l’orchestre remarque une tendance dans mon jeu à la « décomposition » lors des concerts du groupe et m’offre un album de Sam Rivers sur Blue Note, « Contours », avec Freddie Hubbard à la trompette. La musique était si inhabituelle et « out » ! C’était exactement de ce dont j’avais besoin pour m’ouvrir sur une pratique plus moderne de la trompette et pour que je continue à avoir envie de jouer en concert.

J’ai été élevé dans l’église baptiste, ce qui est peu commun pour un américain d’origine mexicaine, et la musique jouée dans les églises puise beaucoup dans le chant religieux des noirs, dans les hymnes écrits par les gens du sud des États-Unis qui ont été influencés eux-mêmes par la musique des Afro-Américains. Ces chansons et ces hymnes sont profondément ancrés dans mon coeur et dans mon esprit. Ainsi quand j’ai commencé à jouer du jazz (je jouais au tout début plutôt du rock-and-roll), ces chansons religieuses ont naturellement commencé à transparaître dans ma musique. C’est en partie pour cette raison que je me réclame de la musique afro-américaine…

Quand je commençais à jouer le jazz, dans le 70s, les mouvements tels que « Black Power » et « Black is Beautiful » étaient déjà bien présents, et les jazzmen afro-américains qui jouaient « free » ne jouaient que très rarement avec des musiciens blancs, mais je pense qu’ils ont compris que ma condition d’hispano-américain, de « latino », me faisait vivre les mêmes difficultés que les leurs, que mon peuple souffrait comme souffrait le peuple noir. Car nos deux peuples combattaient alors également pour être mieux entendus et reconnus, ont été tous deux impliqués dans la lutte pour les droits civiques. Ils m’ont donc vu comme un de leurs « frères », pas en couleur de peau, mais dans l’esprit. Ainsi quand j’ai commencé d’enregistrer pour des labels internationaux et plus réputés, j’ai de plus en plus joué dans des groupes “noirs” : ceux de John Purcell, Malachi Favors, Ahmed Abdullah, Charles Brackeen, Max Roach, Cecil Taylor, « Kidd » Jordan, Alvin Fielser, Roy Hargrove, Louis Moholo, et beaucoup d’autres… Mais en même temps que je pénétrais plus avant les cercles de la grande musique noire, je continuais de jouer avec des musiciens européens.

JAP >>> Cette proximité avec la Great Black Music, on peut la retrouver dans la fondation de la Daagnim (Dallas Association for Avant Garde and Neo Impressionistic Music), qui pourrait être pour la scène musicale de Dallas l’équivalant de l’AACM à Chicago ou la Jazz Composer’s Guild Association fondée par Bill Dixon à New York. Pouvez vous nous parler de la Daagnim ?

DG >>> Quand je me suis installé à Dallas, j’ai vite compris que les musiciens de jazz y pratiquent le système traditionnel du « paying your dues », c’est à dire que vous devez aller vous présenter en personne aux musiciens plus âgés et leur demander s’ils sont d’accords pour que vous jouiez avec eux en deuxième partie de soirée. Alors, vous prenez votre instrument et priez le musicien principal de vous laisser jouer sur la scène après qu’il vous ait entendu… vous savez, le vieux système de « paying your dues ». Je n’ai pas voulu faire cela. Je n’ai pas voulu prendre le temps, et de toute façon je n’aimais pas la musique qu’ils faisaient. Je veux dire, j’aime les standards, mais je ne ressentais pas l’envie de jouer ces standards à ce moment-là. Je composais déjà ma propre musique. En outre, la musique que j’entendais dans ma tête était très différente de ce que ces musiciens-là jouaient. Et puis je me suis aperçu qu’il existait d’autres musiciens, qui n’étaient pas fous – comme j’avais pensé que je l’étais – et qui jouaient un jazz « straight-ahead » comme le mien. Et nous avons commencé, d’une manière ou d’une autre, à nous trouver. J’ai toujours gardé mes oreilles grandes ouvertes !

De plus, j’ai animé une émission de jazz où je passais beaucoup cette nouvelle musique, et les gens m’appelleraient pour me dire : « Ouah, vous connaissez la musique de l’Art Ensemble ? Vous savez qui est Julius Hemphill ? ». Quand je passais la musique de ECM, les gens étaient étonnés de l’entendre programmée à la radio. Là aussi, peu à peu, nous avons commencé à nous rendre visite et à discuter.

Nous avons commencé à jouer, composer et travailler ensemble, sans vrai but ou direction précise. Je pense que nous attendions “le grand moment”, et ce grand moment est arrivé en 1979. J’étais en Californie avec mon frère et j’ai décidé de téléphoner au pianiste Art Lande. Il était très aimable, très gentil, et m’a dit : « Venez parler avec moi. » Ainsi a débuté une relation de 4 ou 5 ans. Un jour, il a fait le déplacement jusqu’ici à Dallas pour faire un gig solo de piano pendant trois nuits dans un club du centre ville. Le patron du club n’a rien payé à Mr. Lande, alors j’ai décidé de le payer avec mon propre argent, ce que Lande a apprécié. Pendant ces trois jours, Lande avait aussi animé un grand workshop pour les musiciens de Daagnim, pendant lequel il nous avait dit avec force : « Je vais vous montrer comment monter une petite association. Car tout le monde aujourd’hui essaie de faire la même chose pour survivre musicalement : l’AACM, les personnes de BAG… Vous savez, Houston a également un collectif, Minneapolis/St. Paul aussi, même Atlanta a un collectif. » C’est ainsi que Daagnim a commencé. Pendant 6 ou 7 ans nous avons beaucoup travaillé, et c’est moi qui dirigeais le collectif.

Mais les années passaient et j’étais le seul qui travaillait pour l’association, qui organisait des concerts et des enregistrements. J’ai sorti 25 disques sur le label Daagnim Records. Ce qui me fait le plus rire, c’est que ces types, alors qu’ils étaient mes amis et associés, ne m’ont jamais proposé de mener ensemble un projet, ni proposé de m’aider quand par exemple Anthony Braxton était venu chez moi pour animer un workshop. Cela ne les intéressait pas de m’aider. Alors, après un moment, j’ai juste sorti mes propres disques, j’ai cessé de m’occuper des autres, et me suis concentré sur ma propre musique. Et c’est à ce moment-là que ma carrière a marché. C’est aussi à ce moment-là j’ai rencontré le saxophoniste John Purcell. Et puis j’ai rencontré DeJohnette, qui a été très aimable avec moi, très gentil. Le momentum était arrivé, et je rencontrais de plus en plus de personnes qui comptaient dans le nouveau jazz.

Certains de ces types du collectif qui comptaient sur moi ont été très blessés quand j’ai décidé de privilégier ma propre carrière et que je les ai laissés seuls. Je ne regrette pas ma décision parce qu’elle a influé de manière positive sur ma vie et ma musique. Et l’effet positif que Daagnim a eu sur moi personnellement et sur ma musique, c’est que nous avons joué beaucoup de musique créative ! Nous avions un forum sur lequel nous essayions nos nouvelles compositions et nos nouvelles idées quasi quotidiennement. C’est grâce à Daagnim que nous avons pu faire notre propre musique !

JAP >>> Lesquels de vos disques conseilleriez vous à quelqu’un qui voudrait découvrir votre musique ? Autrement dit, de quels disques, ou de quelles collaborations, êtes vous plus particulièrement fier, ou vous souvenez vous avec bonheur?

DG >>> C’est difficile pour moi de choisir quelques uns de mes disques qui seraient mes préférés, ou de suggérer à quelqu’un où il devrait commencer à écouter ma musique…car j’aime beaucoup toute ma musique, tous mes disques. Je viens de recevoir aujourd’hui une chronique d’un de mes nouveaux disques, et le critique y écrit : « Il s’investit dans chaque session et chaque concert avec la même intégrité. Je tends à penser que tout ce que Dennis Gonzalez fait, il le fait pour laisser une trace. » Vous voyez, je suis heureux de lire qu’une personne estime que je mets tout que j’ai dans chaque session.

Cependant, je vais choisir quelques uns de mes disques, comme vous me le demandez ! Je pense que les quatre choix principaux pour quelqu’un qui pourrait vouloir commencer à écouter ce que je fais sont :

1) «Catechism» – Dennis Gonzalez Dallas – London Sextet (daagnimRecords).

Enregistré à Londres en 1987, avec la crème des joueurs de la scène anglaise (Canterbury / Soft Machine), sud-africaine (Elton Dean, Keith Tippett, Louis Moholo, Marcio Mattos) et deux amis de Dallas (le trompettiste Rob Blakeslee et le tromboniste Kim Corbet). Cet enregistrement m’a ouvert les yeux sur la possibilité de travailler internationalement, à un haut niveau de jeu et de musique ! Le climat développé dans ce disque est presque orchestral.

2) «Little Toot» – Dennis Gonzalez / John Purcell 6tet (daagnimRecords).

Enregistré à Dallas en 1985, avec le grand saxophoniste John Purcell, un fidèle de Jack DeJohnette. Ce disque a fait prendre conscience au monde du jazz qu’il y avait en provenance de Dallas une musique de dimension internationale et que son leader, Gonzalez, était prêt à élargir encore et toujours ses conceptions de la composition et de l’improvisation !

3) «Stefan» – Dennis Gonzalez New Dallas Quartet. Parce que c’était mon premier disque (LP et CD) sorti sur le grand label Silkheart en 1987, et parce qu’il swingue férocement, il a touché un plus large public que je n’aurais jamais pu l’imaginer. Ma carrière a pu ensuite se développer beaucoup plus rapidement, une fois ce disque réalisé. Une nouvelle fois, Mr Purcell me fait l’honneur de sa présence sur ce disque…

4) «A Matter of Blood» – Dennis Gonzalez Matter of Blood Quartet (Furthermore Recordings). 2009 – Le grand bassiste Reggie Workman offre à cet enregistrement une base solide, sur laquelle nous avons pu construire le drive et la sensibilité du quartet. J’ai rarement sonné aussi juste, je pense, que sur ce disque là. Beaucoup de personnes ont déjà comparé cette session aux enregistrements originaux du label Blue Note.

JAP >>> « Vous évoquez le grand contrebassiste Reggie Workman. Un autre grand contrebassiste, Henry Grimes, a signé son premier disque depuis 37 ans, en 2004, sur votre label daagnimRecords. Il s’agit du disque Nile River Suite, sur lequel vous jouez de la trompette. Pourriez vous nous raconter l’histoire de votre rencontre avec Henry Grimes? »

DG >>> Tout d’abord, pour être complètement précis, le CD Nile River Suite est entièrement mon projet comme leader, et Henry Grimes est mon invité spécial…et je n’ai pas seulement joué de la trompette sur l’enregistrement. J’ai écrit la musique ; j’ai réuni les musiciens ; j’ai préparé la session ; j’ai pris en charge les coûtes du projet ; j’ai aussi enregistré et fait le mixage de la musique. Naturellement, Henry est un des plus grands musiciens avec qui j’aie jamais eu l’honneur de jouer. Et comme vous l’avez mentionné, c’était son premier disque depuis 37 années, depuis qu’il avait quitté New York et disparu à Los Angeles.

J’avais lu que quelqu’un avait retrouvé Henry, et que ce dernier habitait une pièce minuscule dans un vieux bâtiment et que son travail était de nettoyer ce bâtiment. Il était le concierge ; le gardien. Cet homme qui a joué avec Don Cherry, le grand Sonny Rollins, et tellement d’autres qu’il serait impossible d’en faire la liste …il en était réduit à vivre dans un trou où il survivait à peine. Henry Grimes retrouvé, toutes sortes d’histoires ont commencé à s’écrire au sujet de sa résurrection, de son retour, mais je suis aperçu que personne n’avait enregistré cette nouvelle « incarnation » de Henry Grimes.

Le trompettiste Roy Campbell de New York m’a alors promis qu’il m’aiderait à trouver le moyen de faire jouer Henry dans un de mes disques, parce qu’ils étaient devenu amis et collaborateurs pendant les mois précédents. Il m’a dit que la première chose à faire était de contacter la nouvelle femme (et manager) de Henry Grimes, Margaret Davis. Margaret contrôlait tous les déplacements et les concerts de M. Grimes et elle a vraiment été géniale et très aimable avec moi, en m’aidant à mener à bien cette session. À ce moment-là, M. Grimes faisait face à une sorte de “choc culturel”… Imaginez : il est paumé dans un studio minuscule à Los Angeles pendant des années, et d’un coup il devient une sorte de légende, reconnu dans le monde entier, voyageant à nouveau et retrouvant ses vieux amis, en rencontrant de nouveaux par milliers, et ça en l’espace de deux ou trois semaines ! Il m’a semblé très timide, très renfermé, et il ne m’a dit que peu de mots pendant la journée d’enregistrement, ou lors du concert au Bowery Poetry Club qui se déroulait plus tard dans la soirée. Mais quand il a pris sa basse – un cadeau de William Parker – il a recouvré ses facultés de communication et a alors pu exprimer ses peurs les plus profondes comme son bonheur, ses joies et les épreuves qu’il avait traversées… et il a maîtrisé parfaitement son jeu, et le sens de ma musique.

Cette rencontre fut dans ma vie musicale un moment étrange et beau…

JAP >>> « Vous êtes musicien, compositeur, vous avez créé un label, vous écrivez de la poésie, vous peignez, vous enseignez la musique aussi… On est loin avec vous de l’image de l’artiste seul dans sa tour d’ivoire. Au contraire vous donnez l’impression de vouloir être relié au monde et aux gens de toutes les manières possibles. Croyez vous que les artistes ont un rôle important à jouer dans le monde d’aujourd’hui? »

DG >>> Je pense que l’image de l’artiste dans sa tour d’ivoire, cette image n’est plus valable aujourd’hui, bien que j’en aie connu quelques-uns comme cela dans une autre époque. Une époque où les musiciens et les plasticiens vivaient dans leur monde, mais ce n’est plus vrai aujourd’hui. Les artistes de notre temps, forcément, sont engagés dans le monde, décryptant tous les signaux que ce monde leur envoie – que ce monde nous envoie. C’est notre oeuvre d’être disponible et prêt à recevoir ces signes annonciateurs, ces avertissements sur ce qui est en train d’advenir.

C’est un sentiment qui peut sembler un peu naïf, mais j’aime le monde des personnes humaines et j’aime le monde de l’esprit, et mon art, ma musique et mon écriture se fondent entièrement sur ces deux mondes. Quand j’étais enfant, j’appartenais à deux cultures différentes, j’étais un enfant d’ascendance mexicaine/espagnole dans le monde blanc de l’Amérique… J’ai grandi en parlant deux langues, partagé entre deux modes de vie et ceci m’a aidé à comprendre que le monde se compose lui-même de beaucoup de mondes différents, d’univers différents, tous riches et possibles. C’est grâce à ma sensibilité artistique que j’ai pu entrevoir ces univers, qui sont pour moi autant de cadeaux.

Et j’ai également compris que si je ne réclamais pas ces cadeaux et ne les mettait pas en valeur, je perdrais alors ma vision et ma compréhension de l’univers. C’aurait été une grande perte pour moi.

Le rôle que je crois que l’artiste devrait jouer dans le monde est de voir à distance, de voir hors du temps. C’est notre travail de montrer ce qui est invisible, pour révéler d’autres possibles, plus grands. C’est notre travail d’écouter et de sentir ce qui n’est pas évident et de le transmettre à nos semblables.

Je remplis ce rôle le plus profondément et le plus sérieusement possible.

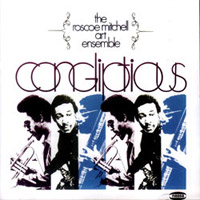

The Roscoe Mitchell Art Ensemble

The Roscoe Mitchell Art Ensemble

La liste est longue des partenaires en compagnie desquels Didier Lasserre a déjà attesté de son bel art percussif (de Daunik Lazro à Jean-Luc Guionnet en passant par Abdelhaï Bennani ou Seijiro Murayama). Ces derniers temps, le batteur se montrait deux fois à la hauteur du bien que l’on pense de lui : en membre de Snus sur et puis de Free Unfold sur Ballades. Assez, donc, pour le passer à la question…

La liste est longue des partenaires en compagnie desquels Didier Lasserre a déjà attesté de son bel art percussif (de Daunik Lazro à Jean-Luc Guionnet en passant par Abdelhaï Bennani ou Seijiro Murayama). Ces derniers temps, le batteur se montrait deux fois à la hauteur du bien que l’on pense de lui : en membre de Snus sur et puis de Free Unfold sur Ballades. Assez, donc, pour le passer à la question… Free Unfold Trio

Free Unfold Trio Jacob Anderskov

Jacob Anderskov Marty Ehrlich Rites Quartet

Marty Ehrlich Rites Quartet Dennis Gonzalez Connecticut Quartet

Dennis Gonzalez Connecticut Quartet Trompettiste installé à Dallas, Dennis Gonzalez voit cette année paraître une poignée d’enregistrements qui célèbrent son association avec quelques figures de taille (Reggie Workman sur A Matter of Blood, Frank Lowe sur un Live enregistré par son Band of Sorcerers en 1989 ou Joe Morris sur Songs of Early Autumn) ou sa complicité avec ses deux fils (à entendre sur The Great Bydgoszcz Concert), auxquels il doit, voici une dizaine d’années, d’avoir renoué avec la musique…

Trompettiste installé à Dallas, Dennis Gonzalez voit cette année paraître une poignée d’enregistrements qui célèbrent son association avec quelques figures de taille (Reggie Workman sur A Matter of Blood, Frank Lowe sur un Live enregistré par son Band of Sorcerers en 1989 ou Joe Morris sur Songs of Early Autumn) ou sa complicité avec ses deux fils (à entendre sur The Great Bydgoszcz Concert), auxquels il doit, voici une dizaine d’années, d’avoir renoué avec la musique… Wadada Leo Smith

Wadada Leo Smith Dennis Gonzalez

Dennis Gonzalez Lucky 7s

Lucky 7s